時計算の練習問題① 基礎編

時計算の基本問題

こちらは、時計算の基本問題を載せているページです。

時計算の詳しい解説はこちら、標準問題はこちら、応用問題はこちらへどうぞ。

時計算のポイントは、1分間で長針は短針に5.5°ずつ追いつく、またははなれていくことです。

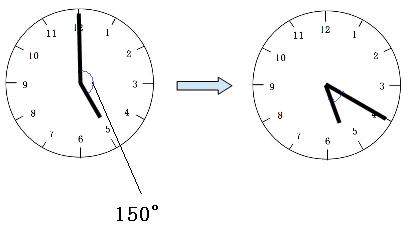

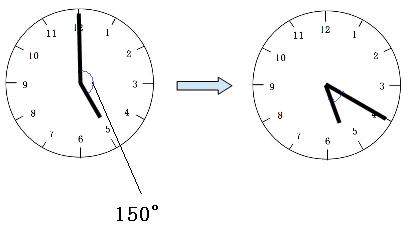

(基本問題1)5時20分のとき、長針と短針がつくる角のうち、小さい方の角は何度でしょう。

5時ぴったりのとき、長針と短針の間の角度は150°です。

1分間で長針は短針に5.5°ずつ追いつくので、20分では、

5.5°×20分=110°

110°追いついたことになります。もともと150°だったものが110°追いついたので、5時20分のときの長針と短針の間の角は、

150°-110°=40°

よって答えは

40°

スポンサーリンク

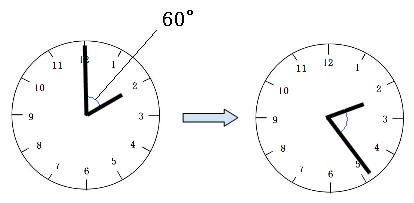

(基本問題2)2時24分のとき、長針と短針がつくる角のうち、小さい方の角は何度でしょう。

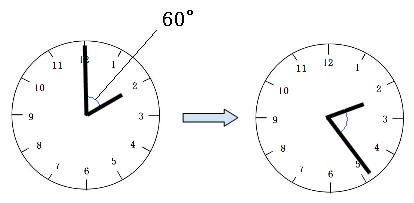

2時ぴったりのとき、長針と短針の間の角度は60°です。

1分間で長針は短針に5.5°ずつ追いつくので、24分では、

5.5°×24分=132°

132°追いついたことになります。もともとは60°しかありませんでした。

つまり、まず60°分追いついて、そのあと72°分追いこしたということになります。一応式にしておくと、

132°-60°=72°

よって答えは

72°

(基本問題3)9時5分のとき、長針と短針がつくる角のうち、小さい方の角は何度でしょう。

9時ぴったりのとき、長針と短針の間の角度は90°です。

1分間で長針は短針から5.5°ずつ離れていくので、5分では、

5.5°×5分=27.5°

27.5°離れたことになります。もともとは90°だったので、

90°+27.5°=117.5°

よって答えは

117.5°

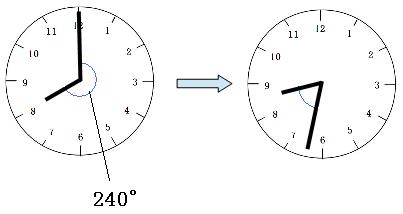

(基本問題4)8時32分のとき、長針と短針がつくる角のうち、小さい方の角は何度でしょう。

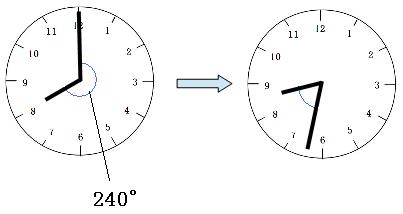

8時ぴったりのとき、長針と短針の間の角度は240°です。

1分間で長針は短針に5.5°ずつ追いつくので、32分では、

5.5°×32分=176°

176°追いついたことになります。もともとは240°だったので、

240°-176°=64°

よって答えは

64°

(基本問題5)午後2時から午後5時の間に、長針と短針が直角になるのは何回あるでしょう。

午後2時ぴったりのとき、長針と短針の間の角度は60°です。

この状態から頭の中で時計を進めていき、長針と短針が直角になるのが何回あるか考えていきます。正確な時間を求める必要はありません。

難しければ、時計の絵を描きながらゆっくり考えましょう。

よって答えは

5回

頭の中で時計の針をグルグル回していると、なんだかグルグルしてきますね。

スポンサーリンク

エデュサポオリジナル受験生応援グッズ販売中!

エデュサポオリジナル受験生応援グッズをSUZURIにて販売しています。受験勉強のお供にお役立てください。頑張れ受験生!!

保護者向けの人気記事

転塾を考えるときにやるべき3つのこと

成績が上がらなければ塾を変えるべきか。塾の内部を知る講師からの目線で、失敗しない塾の選び方のコツを紹介しています。

【中学受験】スタサプの2つのデメリットを克服する方法

スタサプで成績を上げるために必要なことを解説します。

子どもが勉強したがらない!勉強のやる気アップのポイントはたった1つだけ

勉強のやる気アップのポイントを解説します。(note記事)

中学受験のための算数塾が電子書籍になりました!

超基本から難関中学過去問に挑戦できるレベルへ!20年以上塾で教えてきた著者が「速さって何だろう?」という根本から丁寧に解説をします。

塾講師・先生向けの人気記事

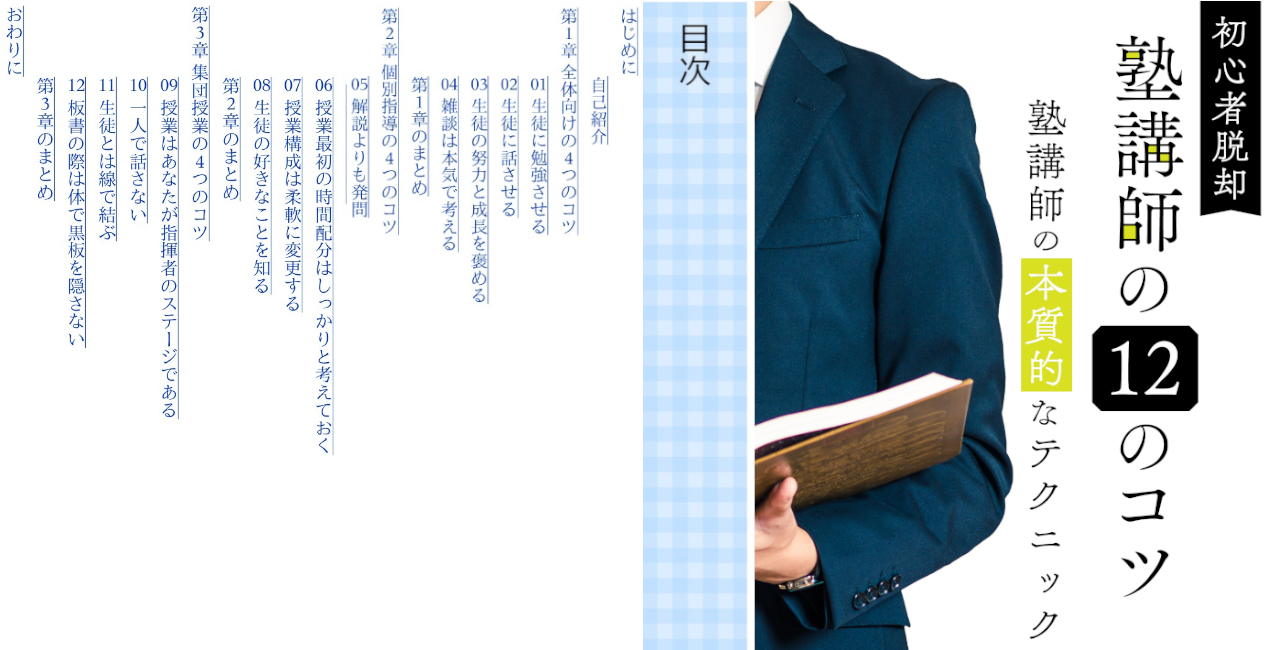

初心者脱却!塾講師のための12のコツ

塾講師の本質的なテクニック!20年以上塾で教えてきた著者が、塾講師として必ず知っておいてほしいコツを12個にまとめました。

【塾講師・教室長向け】三者面談を失敗させない4つのポイント

塾講師や教室長が三者面談を行う時のコツと、売上げをアップさせるために必要な事を解説します。(note記事)

【失敗回避】塾講師をするなら集団授業か個別授業か

集団授業の塾講師になるメリットとデメリット、個別授業の塾講師になるメリットとデメリットを解説します。

ブラック企業でブラックバイト塾講師を雇ってた話

私がブラック企業の個人指導塾で教室長として働いていた時に、ブラックバイト講師を雇っていた時の話をします。